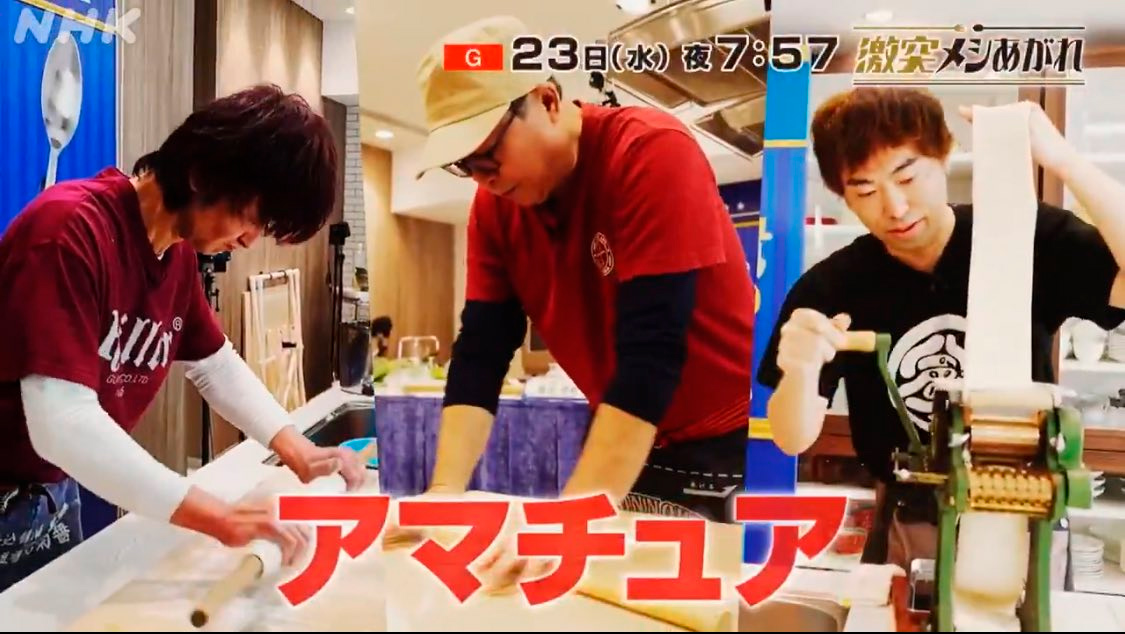

『激突メシあがれ』に出演しました

NHK総合『激突メシあがれ』4/23(水)夜7時57分~の『極上つけ汁うどんを作れ』に参加しました。※再放送もすぐあるのでご確認ください。

食材などでご協力いただいた方、番組スタッフの方、応援してくれた方、ありがとうございました。

どうしても番組内だけだと情報を載せきれないと思うで(これを書いている時点で映像をまだ観てませんが)、作った料理と集めた食材について補足説明します。

※その前に、私は料理やアウトドアやインタビューをするライターです。デイリーポータルZ(記事一覧)やSUUMOタウン(記事一覧)などで書いています。

予選用の『三層麺を使った和風サンバル伊勢うどん』

予選は書類選考で、確か応募テーマが『オリジナルのうどん』だったのかな。

そこで前からやってみたかった、麺帯を三層にして、強力粉のしっかりとした生地を、もっちりした柔らかい生地で挟んだ『三層麺』で伊勢うどんを作り、たまり醤油で仕上げたサンバル(南インドの豆と野菜のスパイス煮)を掛けてみました。

小麦粉は外側を自家製麺の伊勢うどん店でも使われている三重県産『あやひかり』というもちっとした品種で、中心にターメリックで色と香りをつけた北海道産『春よ恋』。

小野式製麺機の6.3mmで目一杯の太麺を作り、1時間茹でて、水で締めて寝かせて、茹でなおして、たまり醤油と昆布出汁で和のアクセントを加えたサンバルをぶっかけます。

小麦をほぼ使わずに大豆メインで作るたまり醤油は、おそらく豆との相性が良いので、トゥールダルを多めにしました。

これが狙い通りの麺になって、すごくうまいんですよ。外側はあやひかり独特の柔らかくもっちりとした口当たりで、歯に力を入れると、1時間茹でても残っている春よ恋の程よい食感が受け止めてくれます。

伊勢うどんらしいけど確かなコシを感じる、物語性のある麺になったのではないでしょうか。和風サンバルとの相性もバッチリ!

→サンバルのレシピが載った本「作ろう!南インドの定食ミールス」

→伊勢うどんを調べまくった本「伊勢うどんってなんですか?」

食材を探しに佐渡島へ

これで予選を通ったんですが、決勝のテーマが『つけ汁うどん』だったんですよ。

……つけ汁うどん?

伊勢うどんと一番相性の悪いテーマでした。どうしようかなーと悩み、海を越えて佐渡島に渡りました。困ったら佐渡島です。

張り切って決勝で使う食材を探しましょう。

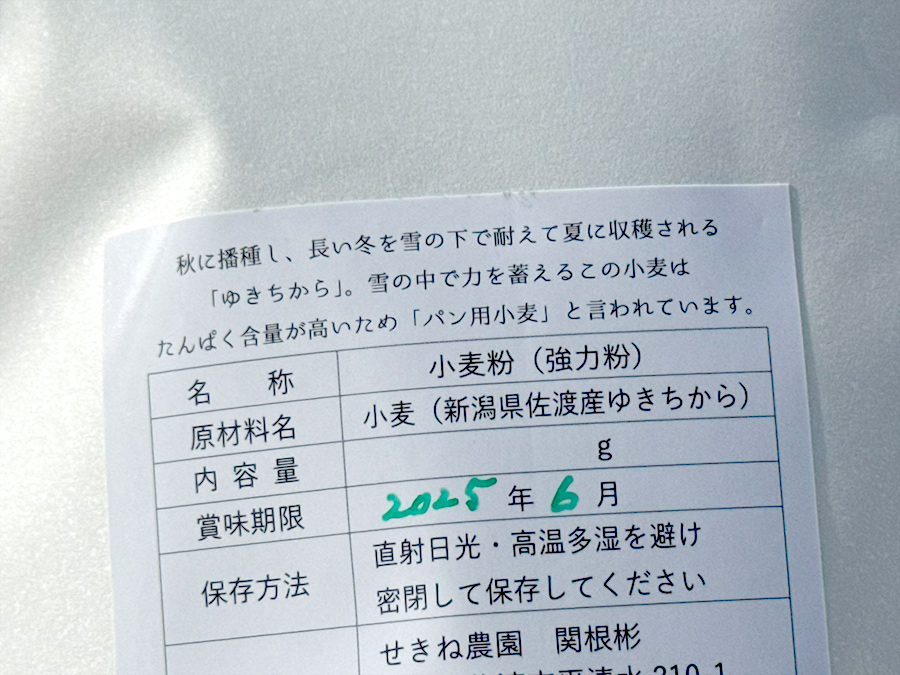

せきね農園の強力粉『佐渡産ゆきちから』

最初に訪れたのは、小麦を生産されているせきね農園さん。うどんの主役といえば小麦粉です。

小麦を育てている畑を見せていただきましたが、数十年に一度という大雪が降ったばかりで、畑は一面の銀世界。その雪を掘り起こして、秋に撒かれた小麦の芽を見せてもらいました。

この大雪の下でも、凍える大地に根を張って、青々とした芽を出しているのだと感動です。小麦の品種は『ゆきちから』、まさに雪の下で力を蓄えた小麦なのでしょう。

購入する小麦は去年収穫したものなので直接関係ないのですが、こういう実体験があってこそ、食材に思い入れが加わるというものです。同意しなくても大丈夫です。

有志のグループで製造しているという手作りの醤油(非売品)もゲット。これがまろやかで味が濃くてうまい。番組的には若干反則のような気もしますが、ご厚意はありがたく使わせていただきましょう。

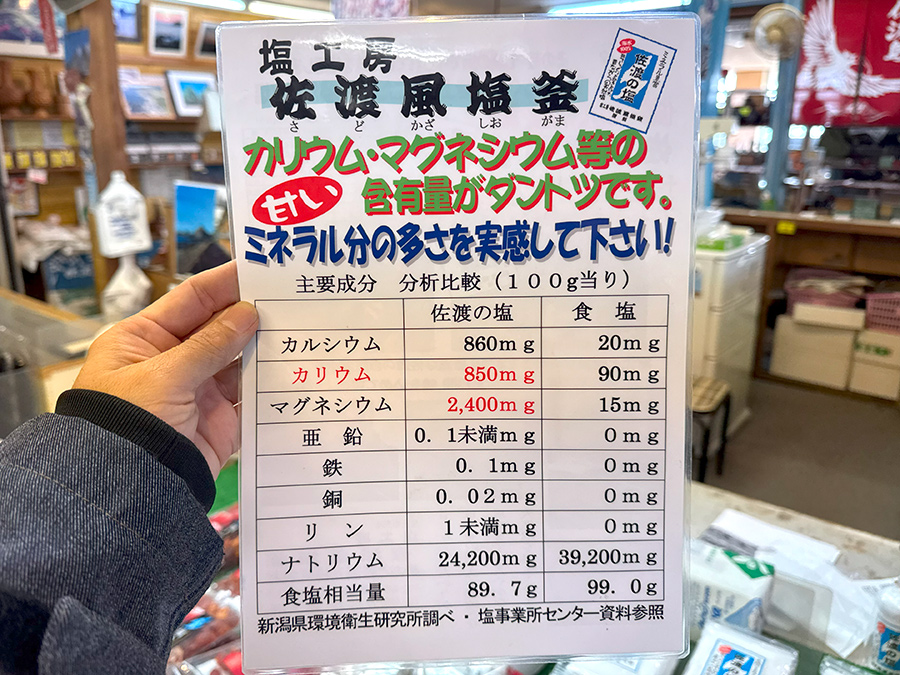

塩工房 佐渡風塩釜の塩『佐渡の塩』

うどんに欠かせないのが塩。佐渡の海水を使って昔ながらの塩を作っている『塩工房 佐渡風塩釜』へ向かいました。前からその存在は知っていて、一度取材に来たかったんですよね。

場所は夫婦岩の向かいで、めおと岩ドライブインが経営していました。知らなかった。

塩を作るための材料である海水は、生産者産ごとに様々な考え方がありますが、ここは海藻が生い茂る目の前の磯から汲むことで、ミネラル豊富なうまい塩を作る方針のようです。

その製法は、汲んできた海水を薪釜でゆっくりと蒸発させて、だんだんと濃くしていき、塩の結晶を取り出すという超シンプルなもの。

この方法は佐渡に1200年前から伝わる製法で、一度は絶たれていたのですが、その技法が伝わっていた本州に今もある塩釜から製造方法を教わって復活させたもの。

釜がいくつかに分かれていて濃度が上がっていく様子は豚骨ラーメンのスープ作りみたいです。

こちらは予約すれば見学できます。350円だけどお土産付きなので実質無料!

佐渡を舞台とした映画『ブルー・ウインド・ブローズ』のロケ地でもあり、萩原聖人さんが塩作り職人をやっていました。

見学を終えて、めおと岩ドライブインに移動して、おもむろに製麺機を取り出して、せきね農園の小麦粉を使った生地でうどんを打ち、塩だけで試食します。

一般的な食塩は塩化ナトリウムが99%以上ですが、ただ海水を煮詰めただけの佐渡の塩はそれが9割以下。10%以上がそれ以外の成分で、すごく優しくてまろやかな塩味。

佐渡の海で泳いだときに、口の中に入ってくる海水の味そのものでびっくりしました。

中澤仲助商店の『アジの焼き干し』

続いてはつけうどんの肝となる出汁の食材を求めて、両津にある中澤仲助商店へ。

佐渡といえばトビウオの焼き干しであるアゴが食べられてきましたが、水揚げがほぼなくなってしまったため、残念ながら入手できませんでした。

その代わりに佐渡産の小アジを使った焼き干しを購入。トビウオとは違った風味ですが、3日かけて炭火で水分を飛ばしたという焼き干しは、これはこれでとてもよい出汁のでる食材です。

三層麺を試作する

夜はキッチン付きの宿で、延々とうどんの試作をしました。

三層麺は表をあやひかり、内側をせきね農園のゆきちからにしたところ、コントラストの強いおいしいうどんになりました。もちろん打ち水に佐渡の塩を使います。

太麺にするか細麺にするか、温かいうどんにするか冷たいうどんにするか、加水率や塩分濃度はどれくらいが正解なのか、悩むところが多々あります。

一番わかりやすくおいしかったのは、冷やした細麺の三層麺で、喉ごしの良さとしっかりとしたコシを両立していて最高。超うまい。でも冬の佐渡は寒いので、温かいうどんが食べたいんですよね。

岩首の『ながも』

続いては具を探します。やってきたのは何度か訪れたことのある岩首という集落。漁師の平さんに船を出してもらい、冬に美味しい海藻の『ながも』を収穫しました。関東でいうところのアカモクです。

海があれているのではと心配でしたが、こちらは風裏なので穏やかでした。

ナガモは沿岸に自生する海藻。水深7メートル前後の海底から伸びているナガモを引っ張り上げてカットし、葉のついている上の部分を収穫します。長い藻だからナガモなんですね。

食べ方はサッと茹でて、鮮やかな緑色になったら水で冷やし、よく叩いて粘りを出します。醤油で味を付けて、ごはんにかけるとうまいそうです。

「うどんにいれても最高だよ!」ということで、ここでも製麺をしてうどんに入れます。体が冷えまくっていたので、温かい釜揚げを細麺にして、ナガモたっぷりの熱い汁で食べたのですが、ぬめりと風味が麺に絡んで素晴らしい。

「うどんにいれても最高だよ!」ということで、ここでも製麺をしてうどんに入れます。体が冷えまくっていたので、温かい釜揚げを細麺にして、ナガモたっぷりの熱い汁で食べたのですが、ぬめりと風味が麺に絡んで素晴らしい。

ちなみに茹でて叩いた状態で冷凍されたものが、佐渡汽船のお土産屋さんとか、ネット通販で売っています。探してみてください。

小木・沢崎の『岩海苔』

食材探しの旅はまだ続きます。続いては小木地区の沢崎集落で、岩海苔摘みと板海苔作りを体験させてもらいました。

佐渡の岩海苔、ものすごく取材をしたかった食材です。漁業権が設定されているので、こういう機会でもないと採れないんですよね。

ベストな場所はちょっと波が高かったので、風裏になる安全な場所へ。品質が良い岩海苔は、集落ごとに決められる解禁日(年末か年始あたり)の解禁日に摘む『一番海苔』で、この時期(2月上旬)はもう赤茶けてきてしまっているそうですが、それでも貴重な体験です。

岩海苔は岩から『へぐ』ことから『しまへぎ』とも呼ばれます。かじかむ指先で、冬の佐渡を感じさせてもらいました。

「海苔に石がたくさんついているわ」と笑うのは、お世話をしてくれた高野さん。

岩海苔の食文化も板海苔を作る技術もものすごく興味深かったので、佐渡の塩もながももそうですが、そのうちどこかで(どこで?)ちゃんとした記事にしようと思います。

これは解凍してもらった一番海苔。鷲掴みでとれるくらい長いのだとか。

この岩海苔を使ったうどんなら、さぞやおいしいことでしょうということで、やっぱり製麺をしてうどんをいただきました。

生海苔をつゆで煮たものに茹でたうどんを入れて、仕上げにストーブで炙った板海苔を加えます。岩海苔の風味が力強いうどんとベストマッチ!

こちらは現在市販されていませんが、ふるさと納税の返礼品にあるそうなので、検索してみてください。

オリジヌで試作して絶望する

その日の夜、小木のオリジヌという料理店で、佐渡の食材を知るための勉強をした後(コース料理を食べたともいう)、厨房をお借りして試作のうどんを食べてもらいました。

作ったのは、アジの焼き干しの出汁にナガモと岩海苔を入れたつけ汁うどんです。麺は三層が伝わりやすい太麺を釜揚げスタイルにしてみました。

忌憚なき意見をいただいたところ、顔を曇らせてながら「ナガモの風味が感じられない、岩海苔を生かし切れていない、三層はわかるけれど麺が汁と合わない」などなど。

忌憚なき意見をいただいたところ、顔を曇らせてながら「ナガモの風味が感じられない、岩海苔を生かし切れていない、三層はわかるけれど麺が汁と合わない」などなど。

私も食べてみましたが、確かにそうなんですよね。それぞれの食材はおいしいんだけど、それを一杯のうどんにまとめ上げる技術が私にはないんですよ。さてどうしましょう。

あきつ丸の『加茂湖の牡蠣』

気を取り直して食材を探します。

ながもも岩海苔もしみじみとおいしい食材ですが、わかりやすい美味しさも試してみようと、両津港のすぐ近くにある加茂湖の『あきつ丸』にやってきました。

この湖は人工的な汽水湖で、新潟県では珍しく牡蠣の養殖をしています。たっぷりの海藻に牡蠣が入ったうどん、絶対おいしいじゃないですか。

佐渡の牡蠣も取材したかった食材ですが、なかなか冬の佐渡に来る機会がなかったので、こうして来られてラッキー。

あきつ丸の伊藤さんに、加茂湖に浮かぶ養殖場を案内していただきながら、加茂湖の牡蠣がなぜおいしいのかをしっかりと伺いました。これもいつかどこかで記事にせねば。

ざっくり説明すると、佐渡の大地の栄養が流れ込む汽水湖だから、牡蠣が一年で出荷サイズまで成長してくれるため、余計な磯臭さのないミルキーな味が楽しめるという感じです。

殻の大きさに対する実の充実度にびっくり。食べてみると、プリップリでミルキーで磯臭さがなくてうまい。夏の岩牡蠣もいいですが、冬の真牡蠣もいいですね。

これはうどんにもバッチリだろうと、舟小屋を改装したダイニングカフェ『湖ASOBI』をお借りして、牡蠣うどんを試してみます。

牡蠣の旨味が染み出たつゆで食べるうどんは最高です。牡蠣と一緒にうどんを咀嚼する喜びに震えます。ただし、ここに岩海苔が入ってくると、せっかく磯臭さのない牡蠣に磯臭さが加わってしまい、方向性を見失ってしまいました。

岩首のながも、沢崎の岩海苔、加茂湖の牡蠣。どれもおいしいのですが、組み合わせる方法が思いつきません。じゃあ食材を絞れという話なのですが。

南インドでミールスと出会う

自分のうどんを見失った私は、気がつくと南インドにいました。

というのは冗談ですが、前々から予定していたインド旅行が、佐渡取材と決戦日の間にあったんですよね。おかげで佐渡での記憶が全部スパイスで上書きされました。

そして南インドでミールスを食べていたとき、「ごはんを複数のおかずでもりもり食べるこのスタイルを、今度のうどんに応用してみよう」と思いつき、食材を無理に同じ皿の中で掛け合わせず、それぞれを単品のつけ汁に仕上げて並べるというフォーマットに至りました。

決勝でつくったうどん

そして運命の本番です。うどん対決なのに家庭用製麺機持参なので、一人だけ違う競技みたいな試合になりましたが、それはまあそうなりますよね。

スケラッコさんデザインの『オリジナル伊勢うどんTシャツ』を着ていきました。

料理名は『冬の佐渡の旅うどん』。

あの現場で食べた感動をそのままに、より濃厚なレシピに仕上げました。

麺は三層麺の釜揚げを細麺で。

岩首のながもは、茹でて叩いたものに、アジの焼き干しを浸しておいた関根さんの醤油とおろし生姜を加えました。ながもを汁に入れるのではなく、味をつけたながもそのもので食べます。

沢崎の岩海苔は、アジの焼き干しと佐渡産昆布の出汁に佐渡の地酒、関根さんの醤油、みりんを加えて、ちぎった板海苔を加えて、炙ってから製麺機で刻んだ板海苔を加えます。

加茂湖の牡蠣は、迷った末に予選で作った和風サンバルにぶち込んでみました。南インドで買ってきたカイエンペッパーやタマリンドを使ってグレードアップ。赤味噌にも似たたまり醤油の風味と鮮やかなスパイスが加茂湖の牡蠣とすごく合うのです。

口直しは、佐渡にようやく訪れた春の気配を感じてもらうために、関根さんに送ってもらったフキノトウ。

あの旅の雰囲気を感じてほしくて、寒い佐渡をイメージして作った温かいうどんなのですが、スタジオでのおいしさだけを素直に求めるのであれば、しっかりと水で締めた麺だったかな。温かい細麺は伸びやすいし。冷たい三層麺のうどん、最高にうまいんですよ。

また全体の構成を考えると最後のサンバルが唐突過ぎるのですが、直前にインドにいっていたので仕方がありません。今にして思えば、牡蠣をペーストにしてダイレクトに味わってもらうのがよかったかなーとか。

ということで、試合の勝ち負けは置いておいて、冬の佐渡の魅力が少しでも伝われば幸いです!

製麺に関する書籍はこちらから。

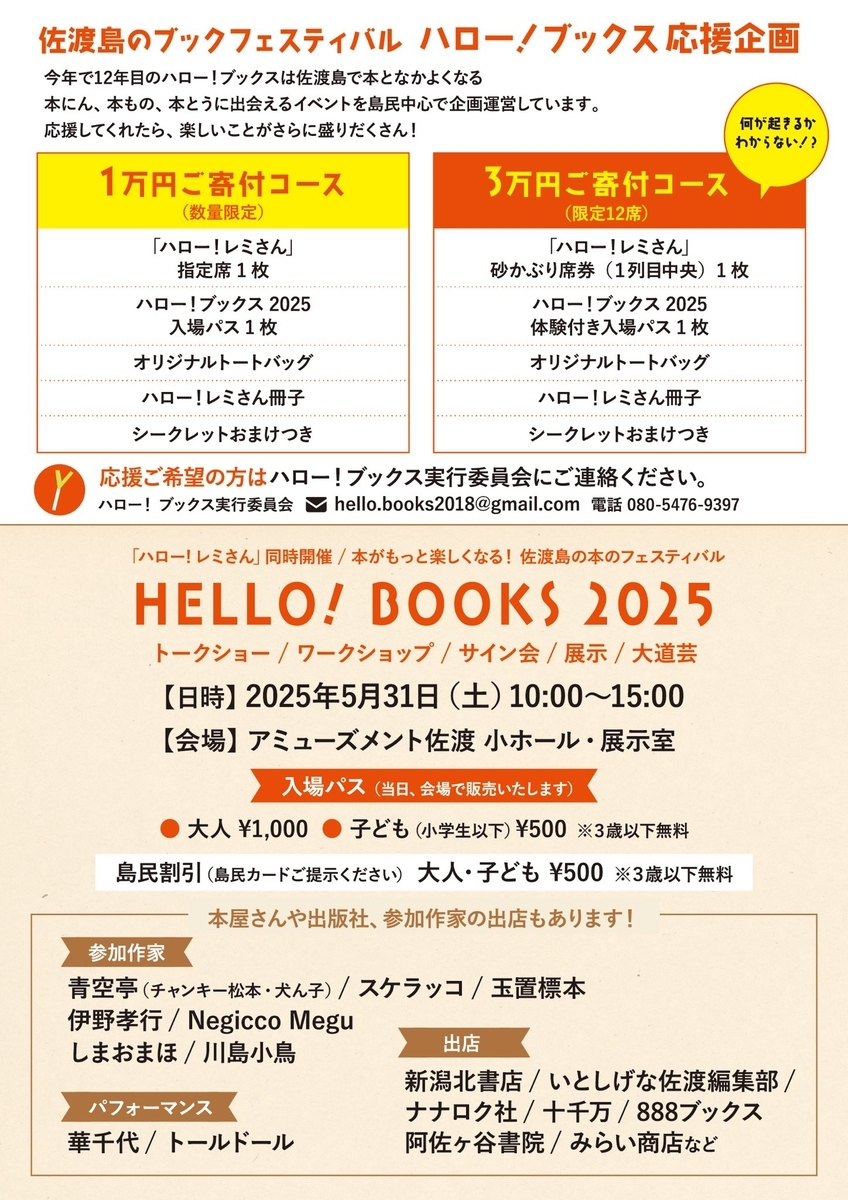

そして佐渡島といえば、5/31(土)に佐渡島で行われる『ハロー!ブックス』というイベントに参加します。来てね!私の出店内容は未定!

※ちょっと買い物しませんか※

アマゾンでお買い物はこちら